大正14年に制定された我が母校の校歌、当時は長久寺(現在の金城学院中学校の場所)に所在していた時代です。

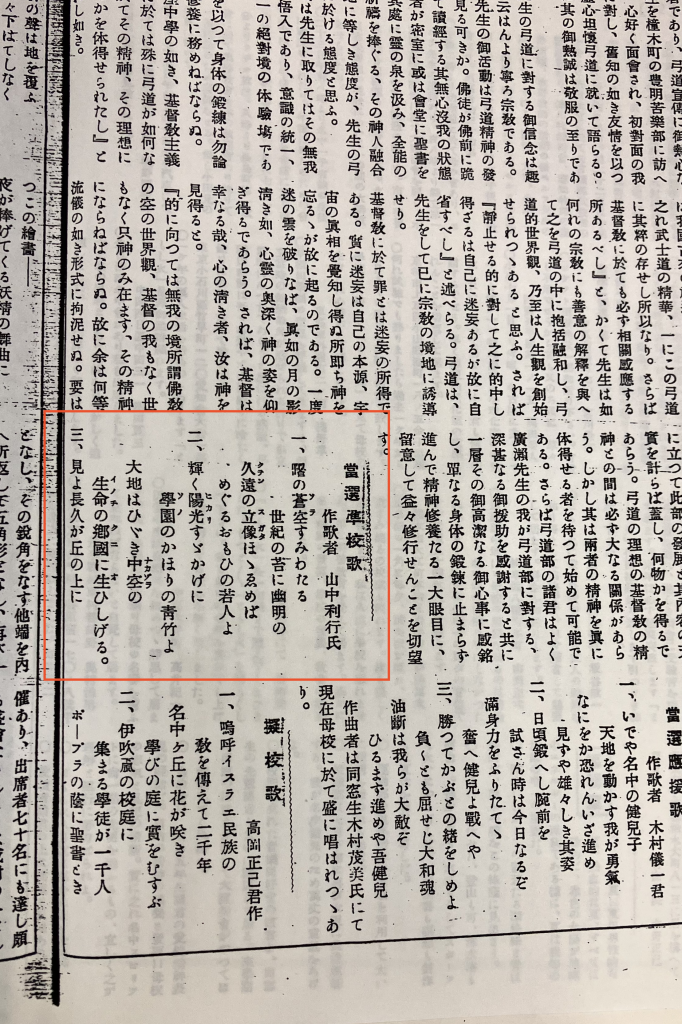

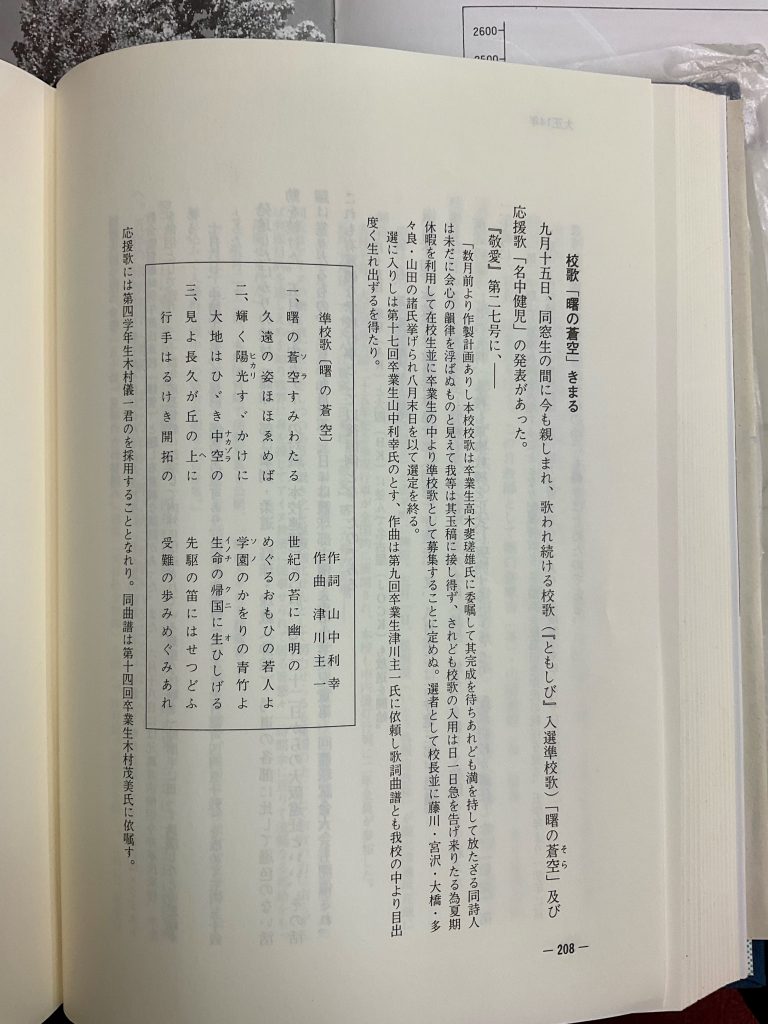

後に詩人の山中散生こと、卒業生の山中利行氏の作詞で準校歌となっています。また、作曲はやはり卒業生の作曲家津川主一氏である。

*この記事の最下段 ↓↓↓ に山中利行(山中散生)氏の情報を追記しました。(2025.5.13)

随分と古臭い いや、失礼 古典的な表現である校歌、漢字では何と読むのか分からない、またひらがなではどういう意味かわからない。

ということで、現代語訳をAIに尋ねてみました。

当時の残っている、おそらく一番古い原文(大正14年9月25日発行 中京教会会報「ともしび」より)はこちらです。若干、今の歌詞とは違います。

1番:過去から現在へ、歴史と若者の想い

曙の蒼空(そら)すみわたる、世紀の苔に 幽明の

久遠(くおん)の立像(すがた) ほほゑめば、めぐるおもひの若人よ

AIの解釈

夜明けの青空が澄み渡るように、新たな時代の幕開けが訪れている。

長い年月の中で積み重ねられた歴史(「世紀の苔」)は、

生と死、光と闇(「幽明」)を超えて受け継がれ、

その永遠の姿が穏やかに微笑んでいる。

その歴史や精神に思いを巡らせる若者たちよ、

君たちはその流れを継いでいくのだ。

「幽明」の意味の反映

「幽明」は、死者と生者の世界を隔てるものを指すことが多いですが、ここでは「歴史が過去と現在をつなぎ、絶えず続いている」という意味合いで使われていると考えられます。

つまり、過去の人々の努力や精神は、時代を超えて生き続け、今を生きる若者たちにも受け継がれている というメッセージが込められているのではないでしょうか。

2番:学びと生命の息吹

*輝く陽光(ひかり)すずかげに、学園(その)のかほりの青竹よ

大地はひびき 中空(なかぞら)の、生命(いのち)の郷国(くに)に 生(お)ひしげる

*「輝くひかり すずかげに」は、現在の歌詞は「陽にはゆる すずかけの葉よ」となっている。なぜ変わったのかは不明である。

AIの解釈

陽の光が降り注ぐように、学びの場は希望に満ちている。

学園には、青々とした豊かな香り(自然や知識の象徴)が広がり、

その学びの大地は、無限の可能性を秘めた生命(若者たち)の故郷となり、

新たな成長を遂げていく。

この節では、学問の場の尊さと、そこに集う若者たちが未来を担う存在であることが表現されている。

3番:先駆者の精神と開拓の決意

見よ 「長久が丘」の上に、先駆の笛にはせつどふ

行手はるけき 開拓の、受難の歩み めぐみあれ

AIの解釈

長い時を超えてそびえる丘の上には、(追記:AIは長久の丘と理解した)

過去の先駆者たちの精神が息づいている(「先駆の笛」)。

若者たちは、その笛の音に導かれるように、未来へと進んでいく。

たとえ、その道が遠く困難に満ちた開拓の道であろうとも、

その努力の先に、恵み(成功や希望)があることを信じて歩んでいく。

この節では、開拓者精神の継承と、未来への挑戦の決意が示されている。

総合的な解釈

「曙の空」は、過去の歴史を敬い、その精神を受け継ぐこと(第一番)

学びの場の尊さと、若者たちが未来を創造する力を持っていること(第二番)

困難な道を切り開く開拓者の精神を忘れず、未来へ進んでいくこと(第三番)

をテーマとした詩であると考えられます。

この歌は、学び舎に集う若者たちへの励ましの歌であり、

黎明(夜明け)の空のように、新たな時代の幕開けと可能性を象徴しているのです。

「曙の空」は、単なる学園歌ではなく、

時代を超えて人々を鼓舞する精神を伝える詩だと言えるでしょう。

と、AI(ChatGPT先生)は締めくくっている。

我がOB林先輩が所有している在学当時の楽譜も出てきました。

最後に、私の私見ですがこの校歌は「建学の精神」からなるものかな?と思いました。

グリークラブOBとしても、この素晴らしい校歌を大切に歌い継いで行きたいと思います。

中日新聞 山中散生の掲載記事